Makronähstoffe für MAXIMALEN Muskelaufbau: Wie viel Proteine sind OPTIMAL? Bessere Hypertrophie durch die richtige Verteilung an Nährstoffen

Das Protein eine Schlüsselrolle einnimmt ist schon längst bekannt. Was aber aktuell neu ist: Eine höhere Proteinmenge ab einem Punkt führt zu keinem weiteren Vorteil für Hypertrophie und Maximalkraft, und kann sogar zu höherem Proteinkatabolismus und Protein-Oxidationsraten führen.

Praktische Applikationen:

- Auf eine ausreichende Proteinzufuhr (1.6-2.2g/kg Körpermasse pro Tag) sollte für maximale Hypertrophie und Maximalkraftanpassungen angestrebt werden.

- Mehr als 2.2 g Protein pro Kilogramm an Körpermasse scheinen im Durchschnitt nicht mehr Vorteile auf den Muskelaufbau und die Kraftentwicklung zu haben.

- Kohlenhydratemengen von 4-7g/kg Körpermasse werden für Kraftsportlerinnen und Kraftsportlern empfohlen, um die Leistung im Training zu maximieren und die Glykogenspeicherung zu gewährleisten.

- Chronisch zu geringe Kohlenhydratzufuhren können die Anpassungen an Krafttraining und die Regenerationsfähigkeit vermindern.

- Fettmengen von 20-30% des Gesamtenergiebedarfs sind anzustreben, um die hormonelle und gesundheitliche Lage des Körpers zu gewährleisten (bei einem Energiebedarf von 3000 kcal -> 66-100g Nahrungsfett).

- Mehrfachungesättigte Nahrungsfette zeigen einen kleinen Vorteil auf den Aufbau an fett-freier Körpermasse, verglichen mit einem Overfeeding durch gesättigte Fettsäuren (Rosqvist et al., 2014).

- Weniger Nahrungsfett als 15% des Energiebedarfs hat bereits akute negative Auswirkungen auf den Testosteronspiegel im Blutserum und der Produktion zu Folge (bei einem Energiebedarf von 2000 kcal -> kleiner als 33g Nahrungsfett langfristig kontraproduktiv).

Makronährstoff Protein

Das Protein eine Schlüsselrolle einnimmt ist schon längst bekannt. Was aber aktuell neu ist: Eine höhere Proteinmenge ab einem Punkt führt zu keinem weiteren Vorteil für Hypertrophie und Maximalkraft, und kann sogar zu höherem Proteinkatabolismus und Protein-Oxidationsraten führen. Es ist schlichtweg nicht mehr förderlich für Muskelaufbau. Der optimale Bereich scheint zurzeit bei 1.6-2.2g Protein/Tag/ kg an Körpermasse zu sein.

Energieüberschuss mittels verschiedenen Proteinzufuhren:

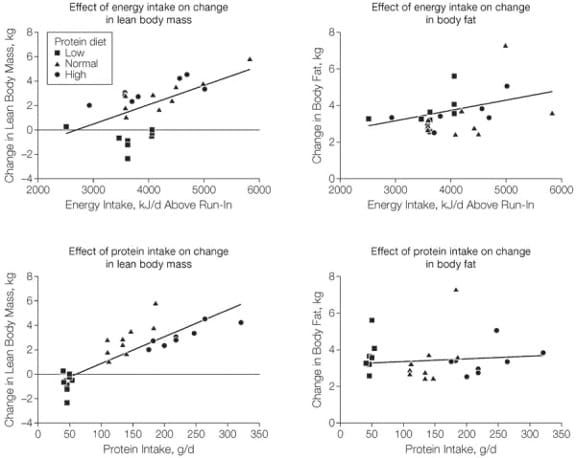

In einer single-blinded RCT-Studie von Bray und Kollegen (2012) mit 25 gesunden männlichen und weiblichen US-Amerikanern (Alter von 18-35 Jahren) und einem BMI von 19 bis 30 wurde der Effekt eines Energieüberschusses auf die Körperzusammensetzung und dem Metabolismus untersucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dafür 10-12 Wochen in metabolische Kammern untergebracht und bekamen 8 Wochen lang einen Kalorienüberschuss mit 5% (LOW), 15% (NORMAL), 25% (HIGH) des Energiebedarfs an Protein.

Ergebnisse:

Der Ruheenergieverbrauch und die Magermasse vergrößerte sich signifikant in der Gruppe mit den normalen und hohen Proteingaben über den Energiebedarf hinaus, verglichen mit der Gruppe mit geringem Proteinüberschuss. Bei der NORMAL-Gruppe waren es 160 kcal/d und bei der HIGH-Gruppe 227 kcal/d. Alle Gruppen hatten denselben Zuwachs an Körpermasse.

1. Die Proteinzufuhr kann also die Speicherung an Magermasse und den Energieverbrauch beeinflussen. Protein kann die Fettspeicherung nicht manipulieren.

2. Der Energieüberschuss allein ist für die Einlagerung an Körperfett verantwortlich.

Was bedeutet das jetzt für uns? Wenn man sich in einer positive Energiebilanz befindet, egal ob dies durch mehr Protein, Kohlenhydraten oder Nahrungsfetten verursacht wird, dann werden überschüssige Ressourcen zum Aufbau von Körperfett genutzt.

Jedoch scheint der tägliche Proteingehalt eine Rolle im Energieverbrauch und eben einer Manipulation der Lean Body Mass zu haben. Eine höhere Proteingabe korrelierte in dieser Untersuchung mit einem höheren Ruheenergieverbrauch und mehr Magermasse.

Wenn wir also unseren Kalorienüberschuss haben, dann sollten wir auf genug Proteindosen achten, um mehr Magermasse aufzubauen. Dabei sollten wir versuchen zumindest 15% des täglichen Energiebedarfs mehr an Proteinen zu konsumieren, wenn die Proteinzufuhr nicht bereits ausreichend gestaltet wurde.

Eine Cross-Over Studie von Antonio und Kollegen (2016) zeigt, dass sehr hohe Proteinzufuhren von bis zu 3.3 g/Tag/kg Körpermasse keine gesundheitlichen Schäden in 14-krafttrainierten männlichen Personen verursacht.

Bei einem Überschuss scheinen die Makronährstoffe Kohlenhdarte und Fette weniger Auswirkungen auf die Körperkomposition zu haben als der Nährstoff Protein. Jedoch wissen wir, dass die primäre Energiequelle während krafttrainings Belastungen Kohlenhydrate sind und damit die Trainingsleistung unterstützen. Krafttraining kann die Glykogenspeicher sogar um die 30-40% ausschöpfen. Die Effekte von akuten Kohlenhydratgaben im Krafttraining oder auf die Körperzusammensetzung sind wenig untersucht, aber fest steht: Chronisch zu geringen Kohlenhydratzufuhren können die erwünschten Anpassungen auf Krafttraining negativ beeinflussen.

Kohlenhydrate

Der Makronährstoff Kohlenhydrat schein einen Faktor für die Muskelhypertrophie bei Trainingsbelastungen vor allem mit hohem Volumen zu sein. Für Kraftathletinnen und -athleten werden Kohlenhydratmengen von 4-7g / kg Körpermasse pro Tag empfohlen. Der obere Bereich (7g/kg) wird bei Menschen empfohlen, welche zusätzlichen zu einem Krafttraining ein sportartspezifisches Training absolvieren.

Fette

Nahrungsfette:

Der Fettgehalt in der Nahrung sollte an die allgemeinen gesundheitlichen Richtlinien angehalten werden. Diese sind mit 20-30% des täglichen Energiebedarfs an Fettzufuhr gedeckt. Bei einem Menschen mit einem Energiebedarf von 3000 kcal wären dies Nahrungsfettmengen von 66-100g. Fettzufuhren von weniger als 15-20% des Energieverbrauchs werden abgeraten, da so die Aufnahme an fettlösliche Vitamine verschlechtert wird. Auch der Testosteronspiegel in Ruhe nimmt rapide ab:

So konnte eine Studie von Wang und Kollegen (2005) könnte eine Reduktion an Gesamt-Testosteron und freiem Testosteron im Blutserum in Reaktion auf einer Ernährung mit geringem Fettgehalt feststellen. Dabei hatte sich die Abbaurate nicht verändert aber die Testosteron-Produktion abgenommen. Geringe Fettzufuhr wurde in dieser Untersuchung mit weniger als 15% der Gesamtkalorien an Nahrungsfett definiert. Allen 39 Probanden wurden Erhaltungskalorien zugeführt und so für die Energiebilanz kontrolliert, damit man hierfür den Faktor Fettgehalt herausschließen kann.

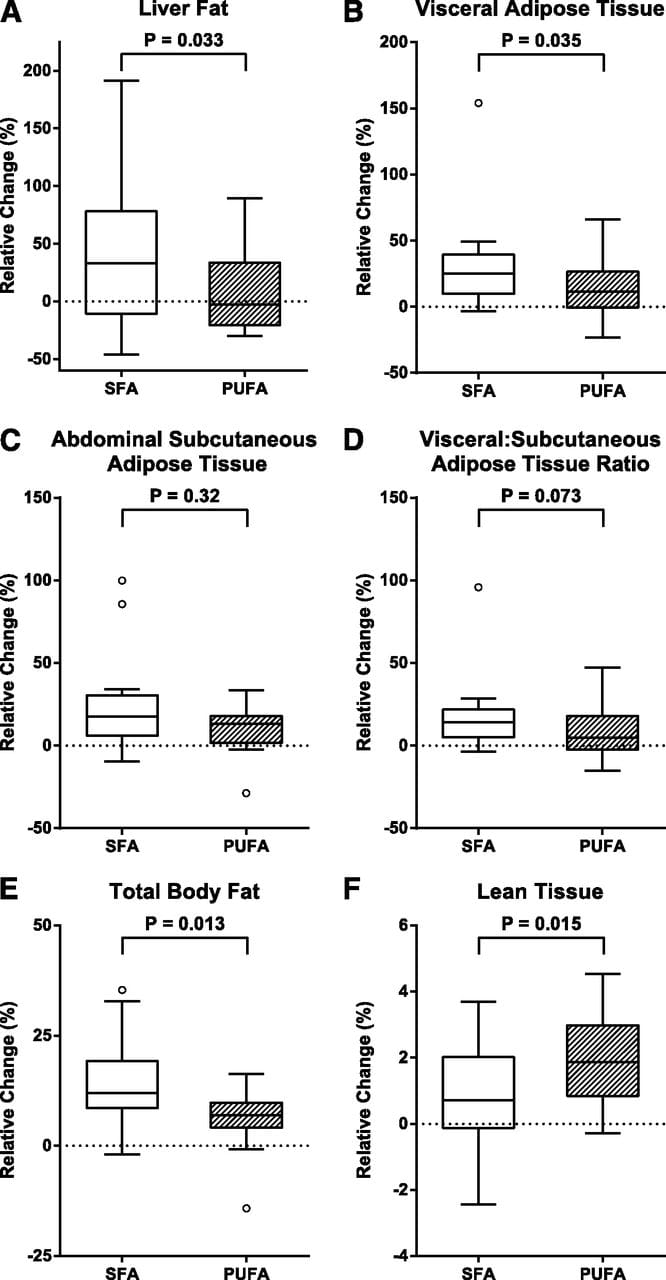

Wir haben geringe Evidenz, dass die Form der Fettquellen ob gesättigt oder ungesättigt Einfluss auf den Aufbau von Fettgewebe haben könnte. Mehrfach-ungesättigte Fette könnten den Zuwachs an Magermasse begünstigen, verglichen mit gesättigten Fetten. Gesättigte Fette werden wahrscheinlich zu mehr ektopischen und allgemeinen Körperfetteinlagerung in normalgewichtigen Personen führen, verglichen mit mehrfach ungesättigten Nahrungsfetten.

Ektopisch meint hier die Speicherung von Fett an ungewöhnlichen Stellen des Körpers, wie Herz, Leber usw. wo normalerweise geringe Mengen an Fett gelagert werden.

So konnte eine RCT-Studie von Rosqvist und Kollegen (2014) zeigen, dass ein Überessen mit mehrfach-ungesättigten Fetten zu einem nahezu 3-fach höheren Aufbau an Magermasse führte, verglichen mit einem Overfeeding durch gesättigten Nahrungsfetten.

Weitere neue Untersuchungen empfehlen, dass die Aufnahme von Omega-3 Fettsäuren die anabole Wirkung von Nahrung auf Muskelmasse und Muskelfunktion in jungen und Menschen mittleren Alters verbessert. Das Ganze unabhängig von einem Trainingsreiz.

Praktische Applikationen

- Auf eine ausreichende Proteinzufuhr (1.6-2.2g/kg Körpermasse pro Tag) sollte für maximale Hypertrophie und Maximalkraftanpassungen angestrebt werden.

- Mehr als 2.2 g Protein pro Kilogramm an Körpermasse scheinen im Durchschnitt nicht mehr Vorteile auf den Muskelaufbau und die Kraftentwicklung zu haben.

- Kohlenhydratemengen von 4-7g/kg Körpermasse werden für Kraftsportlerinnen und Kraftsportlern empfohlen, um die Leistung im Training zu maximieren und die Glykogenspeicherung zu gewährleisten.

- Chronisch zu geringe Kohlenhydratzufuhren können die Anpassungen an Krafttraining und die Regenerationsfähigkeit vermindern.

- Fettmengen von 20-30% des Gesamtenergiebedarfs sind anzustreben, um die hormonelle und gesundheitliche Lage des Körpers zu gewährleisten (bei einem Energiebedarf von 3000 kcal -> 66-100g Nahrungsfett).

- Mehrfachungesättigte Nahrungsfette zeigen einen kleinen Vorteil auf den Aufbau an fett-freier Körpermasse, verglichen mit einem Overfeeding durch gesättigte Fettsäuren (Rosqvist et al., 2014).

- Weniger Nahrungsfett als 15% des Energiebedarfs hat bereits akute negative Auswirkungen auf den Testosteronspiegel im Blutserum und der Produktion zu Folge (bei einem Energiebedarf von 2000 kcal -> kleiner als 33g Nahrungsfett langfristig kontraproduktiv).

Literaturverzeichnis:

1.Slater, G. J., Dieter, B. P., Marsh, D. J., Helms, E. R., Shaw, G., & Iraki, J. (2019). Is an Energy Surplus Required to Maximize Skeletal Muscle Hypertrophy Associated With Resistance Training. Frontiers in Nutrition, Volume 6-2019. https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00131

2.Bray GA, Smith SR, de Jonge L, Xie H, Rood J, Martin CK, et al. Effect of dietary protein content on weight gain, energy expenditure, and body

composition during overeating: a randomized controlled trial. JAMA. (2012) 307:47–55. doi: 10.1001/jama.2011.1918

3.Antonio, J., Ellerbroek, A., Silver, T., Vargas, L., Tamayo, A., Buehn, R., & Peacock, C. A. (2016). A High Protein Diet Has No Harmful Effects: A One-Year Crossover Study in Resistance-Trained Males. Journal of nutrition and metabolism, 2016, 9104792. https://doi.org/10.1155/2016/9104792

4.Wang, C., Catlin, D., Starcevic, B., Heber, D., Ambler, C., Berman, N., Lucas, G., Leung, A., Schramm, K., Lee, P., Hull, L., & Swerdloff, R. (2005). Low-Fat High-Fiber Diet Decreased Serum and Urine Androgens in Men. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 90, 3550–3559. https://doi.org/10.1210/jc.2004-1530

5.Rosqvist, F., Iggman, D., Kullberg, J., Cedernaes, J., Johansson, H. E., Larsson, A., Johansson, L., Ahlström, H., Arner, P., Dahlman, I., & Risérus, U. (2014). Overfeeding polyunsaturated and saturated fat causes distinct effects on liver and visceral fat accumulation in humans. Diabetes, 63(7), 2356–2368. https://doi.org/10.2337/db13-1622